新規事業の立ち上げの支援をしている中で、DX推進との共通点があることに気が付きました。

数々の新規事業を生み出している会社といえばリクルート。

リクルート出身の方の著書を参考にDX成功のポイントをいくつかご紹介します。

「意思」の強さと明確さ

新規事業を立ち上げの起点は創業者の「意思」です。

意志とは、『誰の』、『どんな課題を』解決するか、そして『なぜあなたが』やるのかを決めることです。(図1)

新規事業立ち上げの原点が「意思」であるのと同じく、DXを推進する上での根幹がDX推進者自身の意思の強さ・明確さです。

DXのゴールは、お客様に対する価値を創出して競争優位を確立することです。

それは「誰のどんな課題を解決するのか」の目的に相当します。

また、DXでは現状維持を望む勢力との闘いを伴います。

その時の心の支えになるのが「なぜあなたがするのか」という使命感・当事者意識です。

「ゲンバ」と「ホンバ」に行く

どのようにしたらDXを推進する「意思」を形成し、強固にできるのでしょうか。

それは「ゲンバ」と「ホンバ」に行くことです。(図2)

「ゲンバ」とは「課題の震源地」である現場のことです。

現場に足を運び、様子を観察し、対話をすることで、

「目の前の困っている人のために何とかしてあげたい」

という気持ちが芽生えてきます。皆さんも一度は経験されたことがあるのではないでしょうか。

「ホンバ」とは新規事業開発/DXの最前線のことです。

実際にDXに取り組んで成果を出された他社の話を聞くことで刺激を受けたり、改革の勇気をもらったりするのに有用です。

中堅・中小企業のDXの「ホンバ」を知るにはDXセレクションがおすすめです。

DX推進する上での苦労やそれをどう乗り越えたかを知るには直接インタビューできるのがベストですが、事例を眺めるだけでも参考になります。

IT導入を焦らない

ローコード開発やSaaSの普及により、IT導入の敷居が下がっています。そのため、プロタイプを作ってユーザニーズを確認してみるということが比較的容易です。

しかし、導入にコスト・時間を要するのは変わりません。

IT導入により課題解決につながるのか、収益向上に貢献するのかの検証を十分に行わずにIT導入を進めてしまう事例が多くあります。プロトタイプといいながらも、一度作ってしまうと、それなりに投資をしている以上、軌道修正がしにくいこともあります。

IT導入が目的とならないためにも、DX推進の際にはIT導入を焦らずできるだけコストや時間をかけずに高速に仮説検証をするかが大事です。

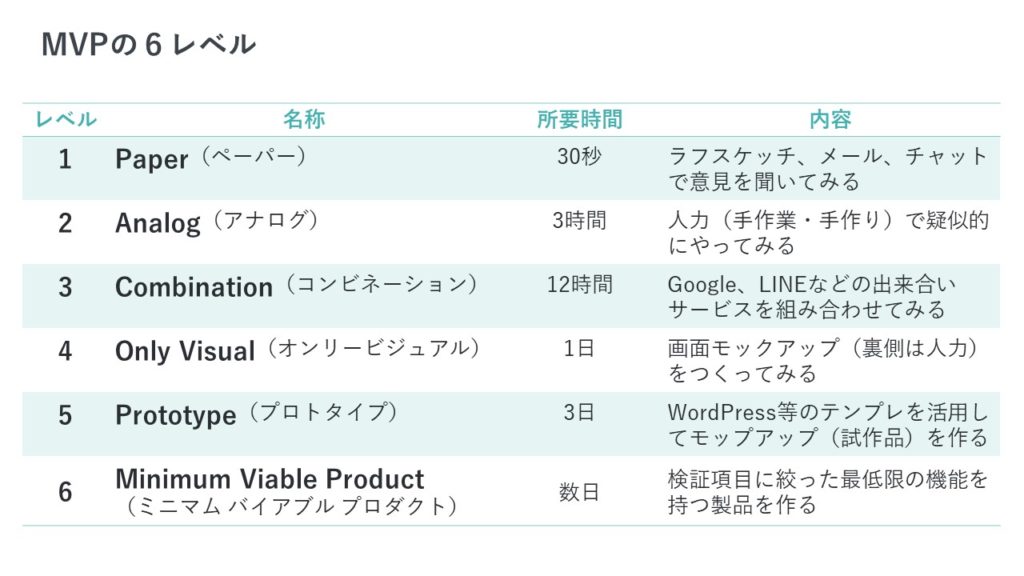

そのためには、新規事業立ち上げのMVP(Minimum Viable Product: 検証可能な最小限の製品)の6レベルを念頭に置くと良いと思います。(図3)

DXプロジェクトでプロトタイプを作る前に、仮説検証する手段は色々あることに気づかされます。

コメント