『DX』がバズって久しいですが、デジタルの側面ばかり注目されているように感じます。IoT、クラウド、AIなどのテクノロジーは手段に過ぎず、本質は「変革」にあります。(詳細は早わかり DX白書2023)

「変革」を学ぶには三枝匡さんの書籍がおすすめです。三枝さんは経営コンサルタントとしてだけでなく、経営者としても大きな成果を出された方です。

詳しくは三枝さんの経営小説3部作を読んでいただきたいですが、いずれもかなり厚い本なのでエッセンスだけ紹介したいと思います。

三枝さんの経営理論の実践方針は「単純な基本セオリーを完全にマスターし、自分の判断やプランニングに忠実に使う」。ですので、経営理論の本に必ず書かれている内容になりますが、基本に立ち返るきっかけになれば幸いです。

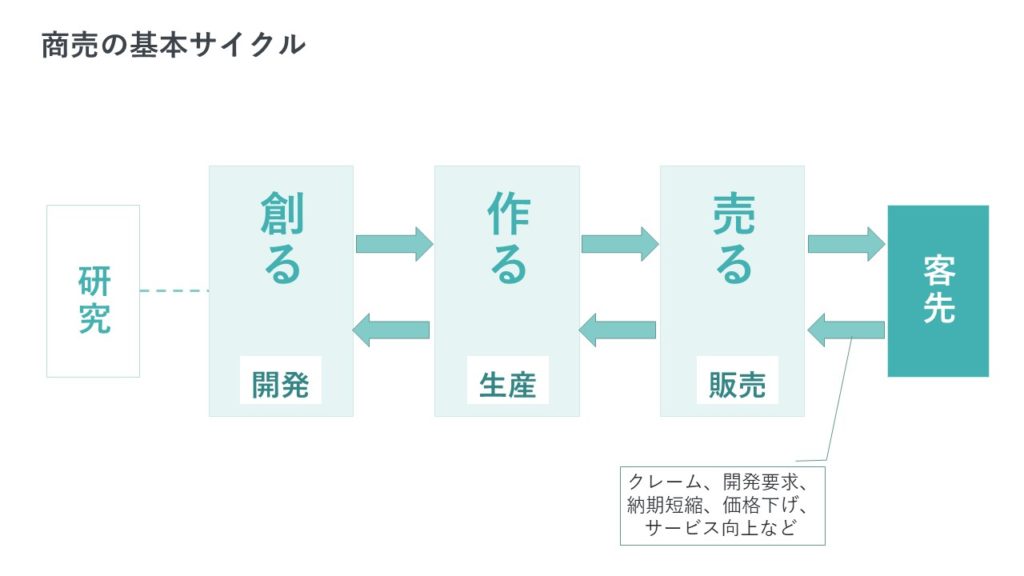

商売の基本サイクル

「製品を作って、売って、お客様の声を聞いて、それを基に製品を改良する」というサイクルを回すことが商売の原点です。このサイクルを『商売の基本サイクル』と言います。

『商売の基本サイクル』を早く回すことが競争優位となります。

業績不振の企業では、一つ一つの商品で『商売の基本サイクル』が回っていません。部署と部署の境目、工程と工程の境目で分断されています。

そして、製造、開発など、お客様との接点から遠いところにいる社員ほどお客様や競合に対する意識が希薄で、内向き思考が強い傾向があります。

再建請負人はサイクル全体を俯瞰して、部門間・工程間などの「つなぎ目」が切れているところを見出し、それをつなげて、『商売の基本サイクル』を早く回せるようにします。

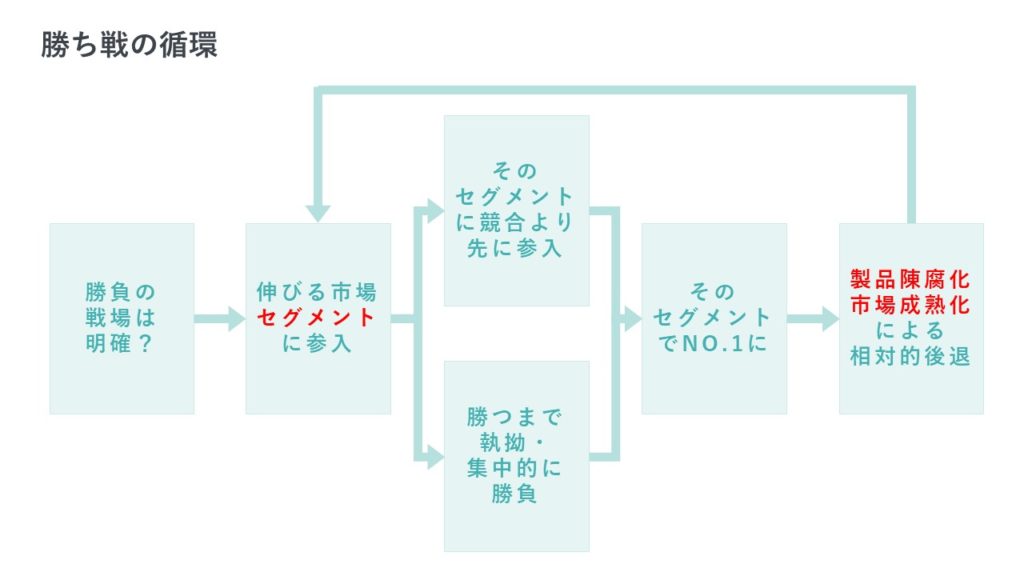

勝ち戦の循環

『商売の基本サイクル』を早く回せても、戦略がお粗末だとかえって始末が悪くなってしまいます。

競合を上回る成長を続ける企業では『勝ち戦の循環』(図2)が回っています。社員全員が目標を共有して、全社戦略、開発戦略、営業戦略、営業活動など、縦横が矛盾なく切れ目なくつながっています。

この『勝ち戦の循環』のベースとなる理論が『セグメンテーション』と『プロダクト・ライフサイクル』です。

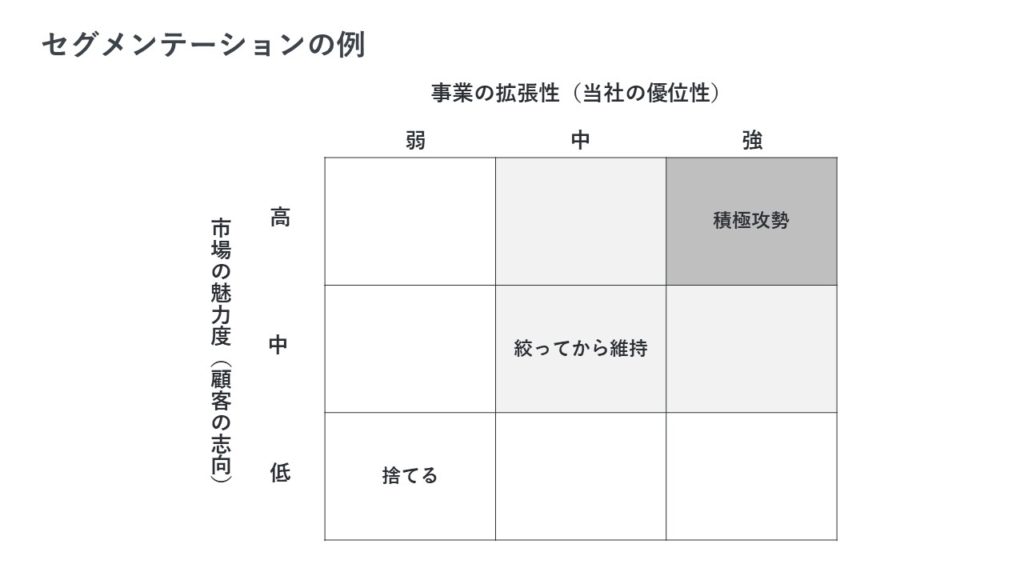

セグメンテーション

『勝ち戦の循環』(図2)の「セグメント」とは「全体をある基準にもとづいてわけた小さなグループ」のことです。全体を小さなグループに分けることを「セグメンテーション」と言います。

なぜセグメンテーションをするかというと、経営資源が有限だからです。

その貴重な経営資源を分散化させず、特定の市場に資源を集中させ、その中でNO.1を取ることが中小企業の戦略のキホンです。これを『差別化集中戦略』と言います。

業績が優れない会社では、セグメンテーションが曖昧だったり、現場まで浸透していないことがあります。

セグメンテーションによって、「何を捨てるべきか」・「何に集中すべきか」を明確にします。

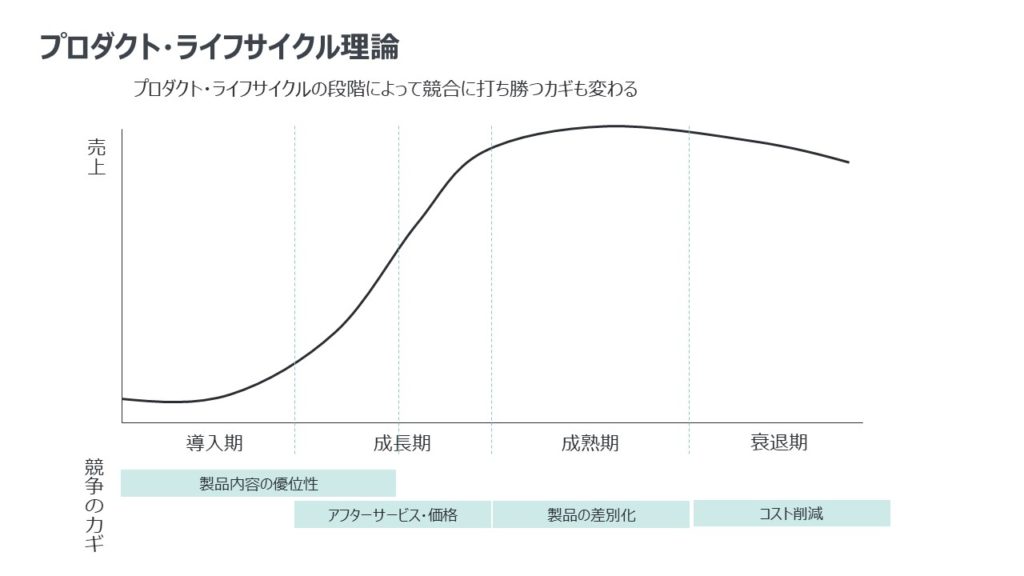

プロダクト・ライフサイクル

『勝ち戦の循環』(図2)に「製品陳腐化・市場成熟化」とありますが、すべての製品・サービスには、流行り廃りがあります。これを『プロダクト・ライフサイクル』と言います。

『プロダクト・ライフサイクル』では、製品・サービスが生まれてから衰退するまでを、導入期、成長期、成熟期、衰退期の4つに分けます。

プロダクト・ライフサイクルが『勝ち戦の循環』の基本となる理由は、ライフサイクルの段階が進むにつれて、市場での競争の形態が変わり、競合に打ち勝つカギが変わるためです。

そのため、参入しようとする自社製品・サービスがサイクルのどの段階にあるかの見極めがポイントになります。

コメント